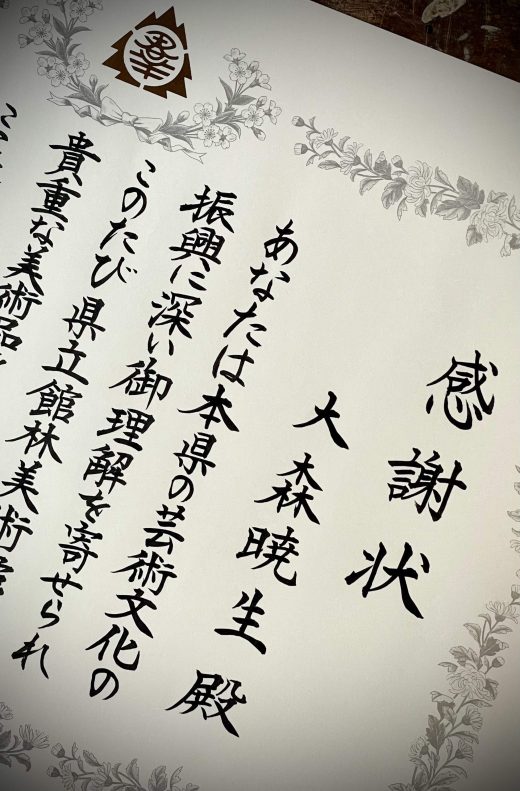

感謝状

May 3, 2025

群馬県立館林美術館さまより感謝状をいただきました。

自分としては、昨年自身を救ってくれるような個展を開催いただき、その心ばかりの御礼をさせていただいたつもりでしたが、こんな立派な感謝状までいただき感激です。

30年近く彫刻家をしてきましたが、賞ひとつ貰ったことがないもので、こんな経験も初めてのこと。

大切にいたします。

群馬県立館林美術館の皆さま、および展覧会関係者の皆さま、どうもありがとうございます。

彫刻家 大森暁生

GROWING REED J-WAVE 81.3FM

May 2, 2025

岡田准一さんナビゲートのラジオ GROWING REED ( J-WAVE 81.3 FM ) にお招きいただきました。

5月4日(日) 24:00 – 25:00 放送です。

GW中、ぜひのんびりお聴きいただけましたら。

宜しくお願い致します。

彫刻家 大森暁生

GROWING REED

https://radiko.jp/mobile/events/11585667?player=true&t=20250505000000&pid=&noreload=1